Instruction, formation et travail

Le but déclaré de nombreuses mesures de coercition était l’« éducation » ou la « rééducation » au travail. Il a fallu attendre longtemps pour que les pouvoirs publics prennent en compte et stimulent les aptitudes individuelles et qu’ils se mettent à dispenser aux personnes placées de force une scolarité de qualité qui leur permettrait de gravir l’échelle sociale. Or, celles qui ont bénéficié de cet encouragement ont trouvé ensuite de meilleurs débouchés professionnels.

Pas question de faire carrière

Bien souvent, lors d’internements administratifs et de placements en famille d’accueil, la priorité allait au travail, et la scolarité était bâclée. Les jeunes et les enfants en sortaient avec un bagage scolaire médiocre, sans avoir pu développer leurs points forts.

Pendant longtemps, les possibilités de formation des enfants et adolescents placés étaient très limitées. Ils ne pouvaient se former que dans des domaines ne demandant pratiquement pas de qualifications, comme l’agriculture et l’économie domestique. Ils étaient donc désavantagés par rapport aux jeunes qui avaient grandi dans leur famille. Il leur fallait par la suite consentir de gros efforts pour rattraper le retard pris et suivre leur propre voie professionnelle...

Le développement des capacités individuelles, pas une priorité

Pendant longtemps, il était presque impossible pour les enfants et les jeunes placés de choisir leur voie professionnelle, car ils ne pouvaient accéder qu’à un nombre très limité de métiers. Ce choix était encore réduit par la division des rôles en fonction des sexes, une division qui a pris longtemps à s’effacer.

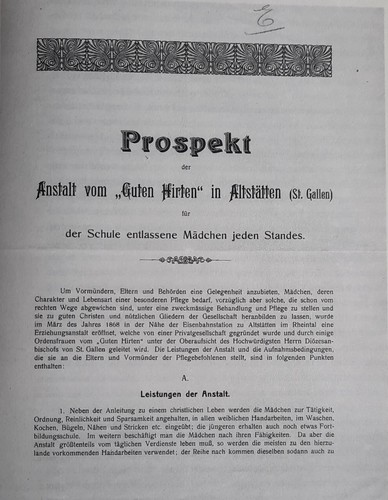

Première page d'une brochure publicitaire imprimée de le foyer pour jeunes filles Le Bon Pasteur à Altstätten datant de 1914

Pendant longtemps, l’éducation et l’instruction dispensées aux filles avaient pour seul et unique but de les préparer à leur rôle de mère et de femme au foyer, même si, en réalité, de nombreuses familles avaient besoin de deux revenus. Ainsi, le foyer pour jeunes filles Le Bon Pasteur à Altstätten proposait ses services en mettant en bonne place, en première page de son dépliant, son régime éducatif fondé sur une division stricte des rôles entre hommes et femmes. Ce dépliant imprimé en 1914 précisait certes que l’institution encourageait les jeunes femmes en fonction de leurs capacités, mais aussi qu’elle affectait la plupart d’entre elles à des travaux manuels pour assurer son financement, relativisant ainsi immédiatement le but qu’elle venait de définir.

Des inégalités qui perdurent au-delà de la retraite

Les personnes qui n’ont pas eu les mêmes chances que les autres en matière d’instruction et de formation peuvent en subir les conséquences non seulement durant leur vie professionnelle, mais aussi à la retraite : leur rente AVS peu élevée les expose en effet à un risque de pauvreté au troisième âge.

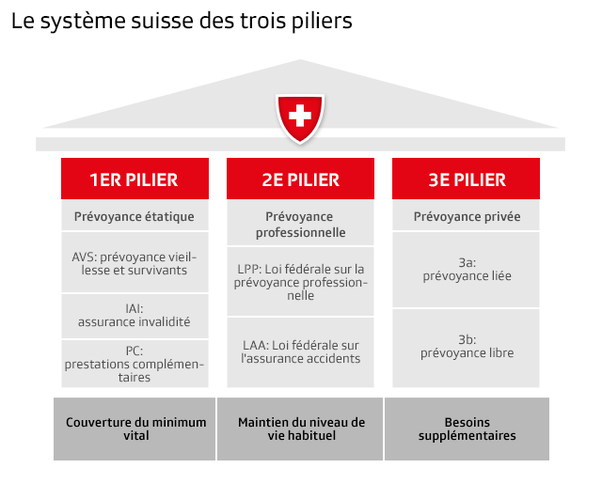

Le système suisse de prévoyance-vieillesse repose sur trois piliers : l’assurance-vieillesse et survivants (1er pilier), la prévoyance professionnelle (2e pilier) et la prévoyance individuelle (3e pilier).

La rente AVS dépend du nombre d’années de cotisation : plus une personne a connu d’interruptions dans son parcours professionnel, moins sa rente sera élevée (la diminution est d’environ 2,3 % par année de cotisation manquante). Pour percevoir la rente maximale (qui est de 2930 francs actuellement), il faut avoir gagné en moyenne plus de 86 000 francs par an. La rente minimale est de 1195 francs par mois. Si la rente AVS ne suffit pas à couvrir les besoins vitaux, la personne retraitée peut demander des prestations complémentaires, mais de nombreuses victimes n’osent pas le faire de peur d’être de nouveau dépendantes de l’État.

Nous prenons la parole dans ce film

Pas question de faire carrière

Bien souvent, lors d’internements administratifs et de placements en famille d’accueil, la priorité allait au travail, et la scolarité était bâclée. Les jeunes et les enfants en sortaient avec un bagage scolaire médiocre, sans avoir pu développer leurs points forts.

Pendant longtemps, les possibilités de formation des enfants et adolescents placés étaient très limitées. Ils ne pouvaient se former que dans des domaines ne demandant pratiquement pas de qualifications, comme l’agriculture et l’économie domestique. Ils étaient donc désavantagés par rapport aux jeunes qui avaient grandi dans leur famille. Il leur fallait par la suite consentir de gros efforts pour rattraper le retard pris et suivre leur propre voie professionnelle.

Travail et formation

La vie quotidienne des personnes placées ou internées, que ce soient des enfants, des jeunes ou des adultes, a longtemps été entièrement consacrée au travail. De nombreuses institutions possédaient une entreprise agricole ou un grand potager ainsi que des ateliers. Certaines victimes de ces mesures ont dû travailler en usine. La scolarité et la formation étaient par conséquent négligées. Les enfants et les jeunes n’allaient par exemple généralement pas à l’école pendant la période des récoltes.

Les pensionnaires n’allaient habituellement pas au-delà de la scolarité obligatoire, car il n’était pas prévu pour eux de suivre une formation professionnelle afin d’améliorer leur position au sein de la société. On les destinait à travailler comme domestique, servante ou manœuvre. Certes, les institutions ont commencé, durant l’entre-deux-guerres, à mettre en place des apprentissages en réaction à l’évolution de la société, mais le choix restait restreint et marqué par les stéréotypes de genre en matière de profession. Ainsi, les garçons pouvaient suivre un apprentissage de jardinier, de serrurier ou d’ébéniste par exemple, et les filles une formation de repasseuse ou de blanchisseuse.

Les enfants et les jeunes étaient souvent placés dans des familles paysannes qui les mettaient au travail dès leur enfance. Jusqu’à sa mécanisation, c’est-à-dire à un moment où le XXe siècle était déjà bien avancé, l’agriculture avait besoin de beaucoup de bras bon marché. Les enfants qu’elle employait (appelés « Verdingkinder » ou « Kostkinder » en Suisse alémanique) ne pouvaient généralement pas, faute de moyens financiers, suivre de formation après la scolarité obligatoire, car les apprentissages ont longtemps été payants. Il a fallu attendre les années 1970 pour que l’éventail des formations s’élargisse et que les enfants placés puissent opter pour une formation postobligatoire ou pour l’apprentissage de leur choix. À partir de cette époque, les jeunes femmes ont aussi pu apprendre des métiers auparavant réservés aux hommes et certaines institutions ont même commencé à permettre à leurs pensionnaires de suivre des formations à l’extérieur.

Toutes sortes de parcours professionnels après le placement

Les personnes ayant fait l’objet d’un placement ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance ont suivi des parcours professionnels très divers, mais pratiquement toutes ont dû affronter des difficultés particulières en raison d’une scolarisation et d’une formation professionnelle bâclées. Par peur d’être stigmatisées, elles ont souvent rédigé des curriculums vitæ faux ou incomplets, voulant à tout prix éviter que l’on sache où elles avaient grandi.

Après avoir dépendu pendant des années du bon vouloir d’autres personnes, la plupart d’entre elles ont cherché à être le plus indépendantes possible. Dans la mesure où leurs finances le leur permettaient, elles ont tenté de combler leurs lacunes grâce à un apprentissage, une formation continue ou des études, dans le but d’augmenter leurs chances de trouver un emploi et de réussir à s’intégrer professionnellement et socialement. Dans cette démarche, l’encouragement et le soutien de responsables hiérarchiques ou de collègues pouvaient jouer un rôle déterminant.

Un grand nombre de victimes de placements ou de mesures de coercition ne sont cependant pas parvenues à gravir l’échelle sociale en raison de leur stigmatisation, de leur manque de formation et des problèmes de santé occasionnés par les traumatismes subis durant leur enfance et leur jeunesse. Elles ont donc connu les emplois mal payés, les conditions de travail précaires et les lacunes dans la prévoyance vieillesse, autant de conséquences qui affectent même leur vieillesse : qui dit bas salaires dit en effet rentes AVS modestes, de sorte que de nombreuses victimes ont été condamnées – et le sont encore – à la précarité une fois à la retraite. Sans compter que par méfiance et par peur de dépendre à nouveau de l’État, nombre d’entre elles ne veulent pas demander de prestations complémentaires.