Pouvoirs publics

Ce sont des services de l’État qui décidaient des mesures d’assistance. Pour réduire leurs coûts, ils pouvaient déléguer ces mesures à des institutions privées ou religieuses. Pendant longtemps, ces services ont accordé très peu d’importance aux besoins des individus. Il arrivait que plusieurs générations de suite soient mises sous tutelle.

Une pratique favorable à l’arbitraire

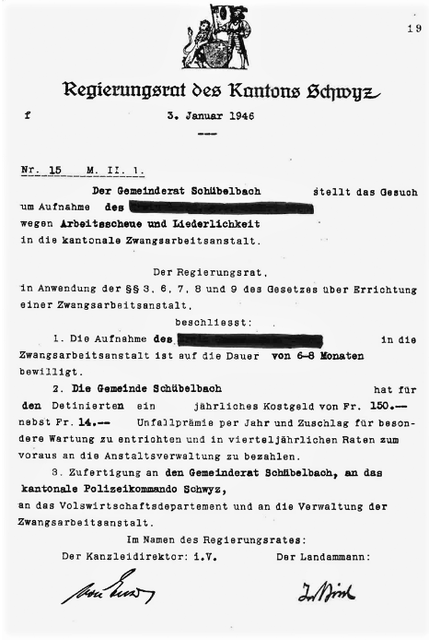

Les procédures applicables aux mesures de coercition n’étaient pas réglementées, et encore moins harmonisées : un grand pouvoir était donc laissé aux personnes qui en étaient responsables dans les services de l’État et les institutions privées ou religieuses.

Quiconque refusait de se soumettre ou s’enfuyait risquait d’être transféré ailleurs, de voir les mesures prolongées ou de subir une atteinte à sa liberté de procréer. Les personnes qui faisaient l’objet de mesures et leurs familles étaient rarement informées des procédures, des recours possibles et de la durée de la mesure. Il leur était par conséquent très difficile de recourir contre les décisions des autorités...

Le pouvoir des dossiers

La lecture des pièces des dossiers montre comment les autorités jugeaient les individus qui sortaient du « droit chemin », comment elles décidaient de leur sort et comment elles aggravaient leur stigmatisation.

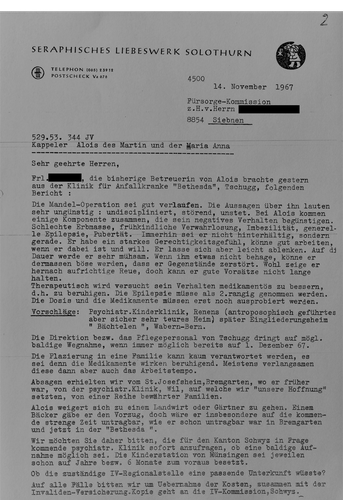

L’Œuvre séraphique de charité de Soleure plaçait des enfants et des jeunes catholiques, en donnait en adoption, surveillait des institutions et des maisons de soin et gérait elle-même des établissements. Alois Kappeler a été placé dans plus de 30 lieux différents. Cet extrait d’une lettre de l’Œuvre séraphique à la commission d’assistance en 1967 regorge de jugements négatifs à son sujet : « patrimoine génétique déficient », « état d’abandon en bas âge » ou encore « imbécillité ».

Ces jugements de valeur dénigrants apparaissent souvent dans les dossiers des enfants, des adolescents et des adultes. Ils sont établis par toutes sortes d’acteurs et actrices : fonctionnaires, ecclésiastiques, psychiatres, assistant·e·s sociaux et employé·e·s d’institutions privées ou religieuses. Comme ils influençaient fortement la manière dont ces personnes allaient être évaluées par la suite, ils jouaient un rôle déterminant dans leur parcours de vie. Les biographies administratives expriment le point de vue des autorités de l’époque et n’avaient souvent aucun lien avec le vécu des victimes.

Qui finançait ces mesures ?

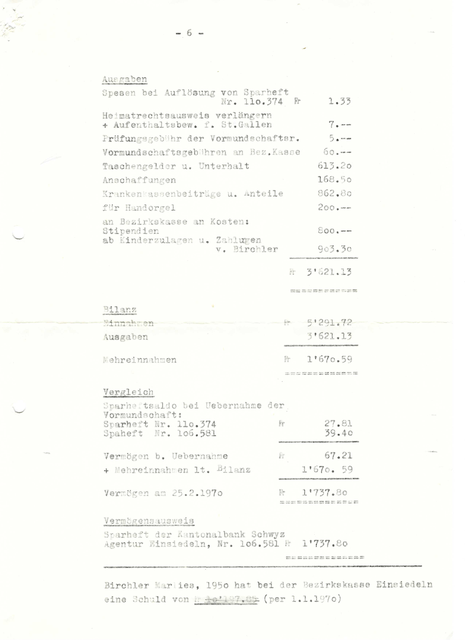

C’était la personne placée ou internée elle-même – ou ses proches – qui devait, si elle le pouvait, prendre en charge les coûts de son placement ou de son internement (en vertu du principe de subsidiarité). Les autorités optaient souvent pour des solutions bon marché, qui faisaient tout sauf aider la personne à s’en sortir.

Nous prenons la parole dans ce film

Une pratique favorable à l’arbitraire

Les procédures applicables aux mesures de coercition n’étaient pas réglementées ni encore moins harmonisées, de sorte que les personnes qui en étaient responsables dans les services de l’État et les institutions privées ou ecclésiales disposaient d’un vaste pouvoir.

Quiconque refusait de se soumettre ou s’enfuyait risquait d’être transféré, de voir les mesures prolongées ou de subir une stérilisation ou une castration forcée. Les personnes placées ou internées et leurs familles ne recevaient que rarement assez d’informations sur les procédures, les recours possibles et la durée de la mesure. Il leur était très difficile de s’opposer aux décisions des autorités...

L’opacité des institutions responsables – un réseau d’acteurs publics, privés et religieux

Les autorités pouvaient ordonner des mesures de coercition en application du droit administratif cantonal ou du droit civil et pénal fédéral. Les cantons étaient responsables de l’application de ces mesures, mais c’était aux communes d’origine de les financer (jusqu’en 1978). Il arrivait aussi souvent que des mesures soient mises en place sans que les pouvoirs publics aient pris de décision, surtout en ce qui concernait les placements d’enfants et d’adolescents. C’était par exemple le cas lorsqu’une mère célibataire, pour éviter la pauvreté ou le déshonneur, confiait son enfant à une organisation privée ou religieuse qui le plaçait auprès d’une famille d’accueil ou le donnait en adoption.

Les organisations privées ou religieuses n’avaient pas pour seule fonction de placer des enfants. Elles tenaient aussi un grand nombre d’institutions en Suisse et exerçaient des tâches de surveillance. Avec les autorités, elles formaient ainsi un dense réseau institutionnel. Les personnes qui faisaient l’objet de mesures n’avaient pratiquement aucun moyen de se défendre contre des décisions des autorités qui pourtant allaient bouleverser leur vie. Elles étaient impuissantes face à un patchwork opaque de lois, procédures et pratiques qui variaient d’une région ou d’un canton à l’autre.

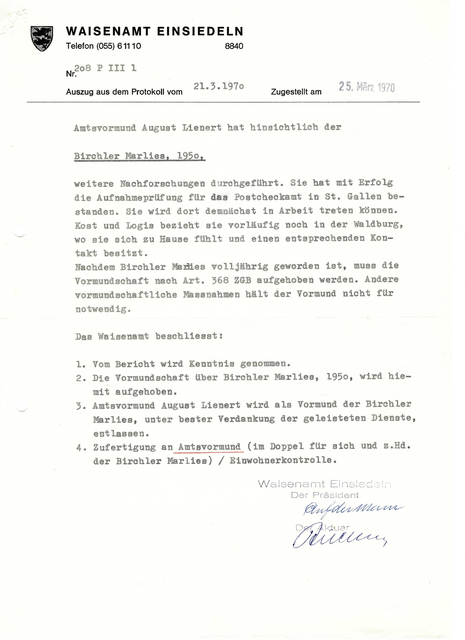

Les lois ne protégeaient pas suffisamment les libertés individuelles des personnes placées ou internées et laissaient une grande marge de manœuvre aux autorités : le droit à une procédure équitable n’était pratiquement pas garanti ; dans la plupart des cas, aucune possibilité de recours n’était prévue ; et si une personne tentait malgré tout de s’opposer à une décision, ses chances de réussite étaient très faibles. Les victimes étaient déroutées non seulement par des procédures administratives floues, mais aussi par un réseau opaque d’institutions publiques et privées. Dans ces conditions, il était difficile pour elles et leurs familles de savoir qui intervenait dans leur vie et en quelle qualité. Les personnes visées par les mesures n’avaient que de rares contacts avec leurs curateur·trice·s ou avec leurs tuteur·trice·s. Les tuteur·trice·s d’office, qui devaient souvent s’occuper de plus de 200 pupilles, étaient surchargés, ce qui renforçait l’impression des personnes placées ou internées d’être de simples objets à administrer.

Tenue des dossiers et stigmatisation

La tenue des dossiers était l’un des instruments de la mise sous tutelle. Ces dossiers, qui contenaient diverses informations sur la personne, faisaient des allers-retours entre les services concernés (tuteur·trice·s, service social, centre pour enfants, p. ex.). Il a fallu attendre ces dernières années pour que les victimes aient le droit de consulter leurs dossiers, alors qu’il s’agissait là d’un instrument décisif qui a souvent joué un rôle déterminant lors d’étapes clés de leur existence. Ce manque de transparence dans la tenue des dossiers rendait encore plus inégalitaires les rapports de pouvoir entre autorités et victimes.

Les dossiers contenaient non seulement des faits prétendument objectifs, mais aussi des jugements de valeur d’ordre moral : personne « moralement dépravée », « rétive » ou encore « en grave état d’abandon ». Ces jugements, répétés et repris sans être remis en question, se figeaient avec le temps. Les personnes étaient par conséquent précédées par la réputation que leur faisait leur dossier. La stigmatisation qui en résultait les a souvent accompagnées toute leur vie durant. Il n’est pas rare non plus que leurs enfants en aient hérité : en effet, les jugements dévalorisants portés sur les parents étaient souvent reportés sur les enfants, justifiant la prise de mesures de coercition contre la génération suivante.

Le vécu d’une personne ne correspond bien souvent pas aux évaluations figurant dans son dossier. Les victimes ont maintenant la possibilité d’ajouter leur point de vue dans leur dossier en y apportant des mentions rectificatives, pour autant que ce dossier existe encore.